魅力あふれるアラブの世界(第4回)アラブ圏と日本文化との共通点 伝統文化編(2)

この記事は、アラブ圏をターゲットとした商品開発や販路開拓、海外企業との協業等を検討されている、経営者や事業責任者の方にお伝えしたい情報です。

弊社スタッフがアラブ圏での在住経験をもとに、工業・人材・食・生活・美容・宗教など、多種多様なアラブ圏の特徴と魅力を、様々な角度からご紹介していきます。

前回に続き、今回もアラブの伝統文化からみた、個人的に興味深かった日本文化との共通点を紹介したいと思います。

1. 時代劇

一昔前の日本では年末に時代劇が放送されましたが、チュニジアを含むアラブ圏では、ラマダン月(ヒジュラ暦9月)の1か月間は、毎晩ドラマが放映されることを以前のブログで紹介しました。ドラマには制作国の方言やフスハー(標準語)のどちらかもしくは、その両方が併用されることもあります。アラブ圏では国に関係なく様々な国のドラマが見られており、例えばチュニジア人はエジプト方言のドラマも良く見るため、エジプト方言を真似できる人もいます。ドラマの種類も様々で、現代の世相を反映した大衆受けする題材もあれば、過去のイスラム王朝を題材にした時代劇も制作されています。

個人的に気に入っている作品は、2002年シリアとモロッコで共同制作されたラマダン月放映の時代劇サクル・クライシュ(صقر قريش)です。750年ウマイヤ朝がアッバース朝により滅亡した時代の話で、731年ウマイヤ朝シャ-ムのダマスカスで生まれたアマジク人とアラブ人のハーフであったアブドッラフマーン一世が、アッバース朝の追手から逃れ、マグレブ(マグリブ)地域を地中海沿いに渡り、その当時、権力が乱立していたイベリア半島(アルアンダルス)で756年グラナダを拠点とする後ウマイヤ朝を開くまでの勇姿が描かれています。

時代劇の場合、全編フスハーでその時代を象徴する言い回しもありますし、刀さばきや、馬に乗る姿が、日本の時代劇を思い起こさせます。また絨毯の上に胡坐をかいて座る姿もあれば、ソファに座る姿もあり、古代アラブ世界を人々が行き来している様子も再現されています。

アブドッラフマーンには3つの愛称があり、1つはドラマの名の通り、“クライシュ(預言者ムハンマドの部族名)の鷹”、2つ目は“(トレードマークであった)三つ編みのアブドッラフマーン”、3つ目は“(アルアンダルスに)入ったアブドッラフマーン”です。

アンダルシア州グラナダ県には彼の記念碑が建てられ、現在のスペイン史においても、その名が刻まれています。

またバレエ作品「ライモンダ」は十字軍遠征時代の中世フランスを舞台にしていますが、ここでもアブドラーマンと呼ばれる王子(アミール)が登場し、スペインの踊りやアラビア少年の踊りという題目もあり、アルアンダルスを連想させます。

2. 短剣(イエメンとオマーン)、刀剣と包丁(ダマスカス鋼)と馬(アラブ種とバルブ種)

日本では剣といえば古来の三種の神器にはじまり、侍や女性は懐剣を携え、現在でも七五三や婚礼のアイテムとして身に着ける機会もあるかと思います。現代社会のイエメンや湾岸諸国のオマーンでも短剣(ヒンジャル)を、腰に携える人やメディア取材時や諸外国への訪問時に、伝統衣装とともに登場する外交官の姿が見られ、オマーン国旗にもヒンジャルは描かれています。

ダマスカス鋼は様々な素材と掛け合わせられてできたもので、硬いと同時に柔軟性のある優れた刀剣として、古代アラブ世界ではダマスカス刀剣を代表する武器が使われていました。その質の良さから、鋭い切れ味のあるダマスカス包丁は日本でも販売されており、外国人観光客のお土産としても人気があります。

アラブ圏は、駱駝のイメージがあるかと思いますが、実は現代競争馬で使用されるほとんどが、アラブ種と他の馬との交配種です。アラブ種は小柄ですが体力があるため、大きい馬と交配されています。

さらにアラブ圏マグレブ地域には、ベルベル(アマジグ)人が乗っていた馬とされる、バルブ種(ベルベル種)があることも以前のブログで紹介しました。

前述のアブドッラフマーンのアンダルス入場における功績は、アマジグ人(ベルベル人)の尽力が大きかったと言われています。母親がアマジグ人であった彼は、ウマイヤ朝の追手から逃れる過程でマグレブ地域通過の際にアマジグ人から多くの助けを受け、アルアンダルスに入ることができたと言われています。コルトバを拠点とする後ウマイヤ朝によるイベリア半島統治後のイスラム世界では、アッバース朝(イラクのバグダットを拠点)との争いを避けるため、彼は“ハリーファ(カリフ)”ではなく”アミール“と名のり、暗殺を防ぐため側近には騎馬技術にも長けていたアマジグ人も起用し強固なセキュリティー体制を敷いていたと言われています。

3. 幾何学模様(寄木細工とダマスカスモザイク、唐草模様とアラベスク)

神奈川県箱根で有名な寄木細工は日本の伝統工芸品として知られ、100種以上の模様が用いられていますが、実はその起源は、古代アラブ世界のシャーム地域ダマスカスの工芸品である様々な種類の木材を寄せ集めて制作される、ダマスカスモザイク(موزاييك دمشق)が東西へ伝播し、東方へはシルクロードを渡ってはるか日本へもたらされ、西方へはタラセア(Taracea)がスペインのグラナダの伝統工芸品となっています。

الموزاييك الدمشقي بين الحرفة والفن|Syria TV より

風呂敷柄に見られる日本の伝統文様である唐草模様は、花や葉のつる草の絡まりが長寿を意味する縁起の良い模様として知られ、飛鳥時代以降、仏教美術の装飾文様として、地中海諸国の古代エジプト、ギリシャ、ローマを経て、シルクロードを介して中国・朝鮮半島からもたらされたとされています。

唐草には様々な植物模様があり、“葡萄”は、イラク周辺のメソポタミア文明であるアッシリアの文様が最も古いと言われています。“蓮(lotus)”はその特性から、エジプト文明のファラオ時代では聖なるものとされ模様としても描かれ、全く同じ種類でないもの仏教を象徴する花でもあります。

奈良時代には、正倉院(天平)模様として、鳳凰や鹿等の動物文様や、前述の様々な植物文様が渡来し、芸術性の高い模様として現代でも日本の着物柄にも見られます。

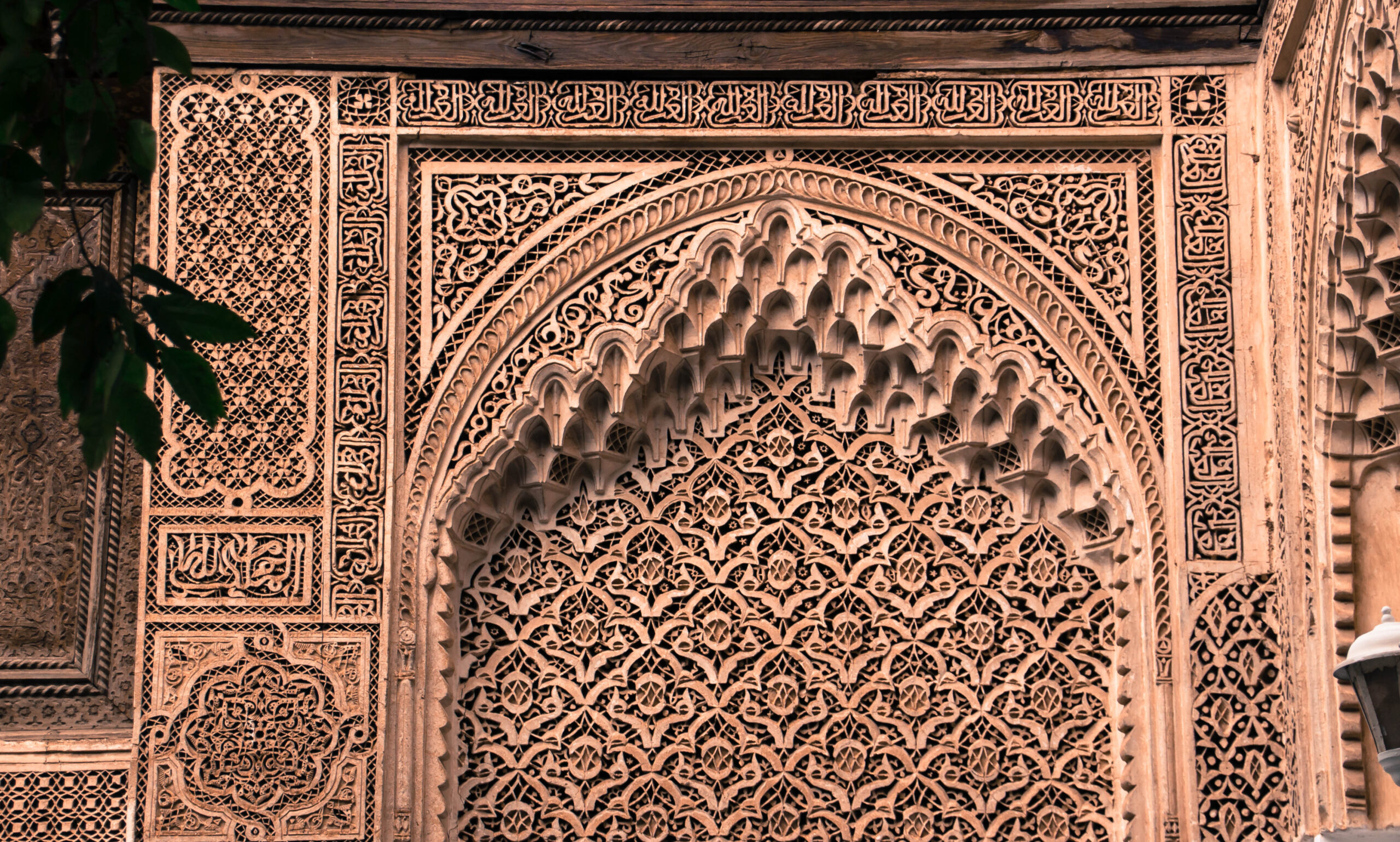

イスラム教をもって発展を遂げたアラブ世界の文様(模様)は、西洋では「“アラベスク(アラビア風の)模様” زخرفة عربية」として知られ、モスクの壁面に見られる幾何学模様が、“イスラム美術”として認識されており、イスラム教という共通項を持つ、トルコやイラン、中央アジアのウズベキスタン、東南アジアのマレーシア、さらにはスペインのアルハンブラ宮殿にもアラベスク模様が描かれています。イスラム圏に観光に行かれた方はモスク等の建造物のきらびやかなデザインを目にする方も多いでしょうか。

またアラベスク模様は、前回ブログで紹介したアラビア書道とともに建造物にも描かれ、アラブの楽器ウードの胴部分にも彫られています。

前回に続き、今回もアラブと日本の伝統文化における共通点について紹介しました。アラブ圏にはメソポタミア文明やエジプト文明等、人類の有史上で重要な遺産が多く存在します。アラブと日本は、あまり共通点がないと思われる方が多いかもしれませんが、意外に多く点で、遠くて近い日本文化との共通点も見受けられます。

上述のアラブ圏イスラム王朝の時代劇では、脚なしソファ(ローソファ)に座る姿が再現されています。実はソファという単語はアラビア語のصُفَّة(ソッファ)から由来します。現代社会でも湾岸地域の人々は、一般的なソファだけでなくローソファも使用します。

現代日本でもローソファを使用する若者が見受けられるのは、地べたに座る日本文化の名残でしょうか。チュニジアを含むマグリブ圏ではローソファを使用する方はあまり見受けられませんが、湾岸地域へ訪れる方はアラブ圏のローソファにも着目してみてくだいね。